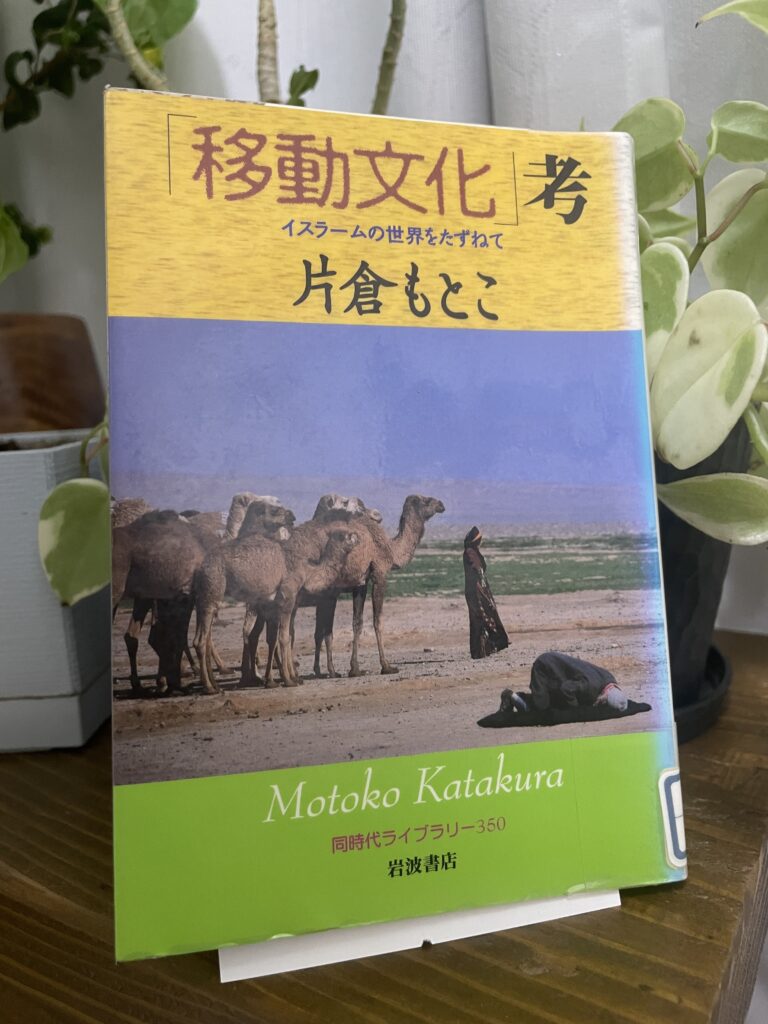

片倉もとこ『「移動文化」考 イスラームの世界をたずねて』(1998, 岩波書店)

映画『ショコラ』をはじめてみたとき,私は中学生だったので,主人公ヴィアンヌの娘,アヌークに感情移入した。ヴィアンヌは風の知らせとともに各地を転々とする。生活に慣れてきた頃に,使命を知らせる風が吹く。次の場所への移動は突然訪れる。 ヴィアンヌが自分勝手に思えた。風に従っているんじゃない,居場所がなくなったと感じた時に,ヴィアンヌ自身が風を吹かせているのではないか。アヌークが気の毒に思えた。

そんな「定住思考」をもっていた10代の頃とはうって変わって,20代以降は所属先を転々とする人生を送ることになってしまった。運よく正規雇用を得た2つの職場については,「風が吹いた」瞬間をいずれもよく覚えている。しかもそれは耐えられないことがあったわけではなく,幸せな時に突然吹き,風に身を任せて飛び立つ準備に入るような感覚だった。同僚たちは,別れを惜しんでくれたが,1年後はどうするつもりかと聞かれた時に私が何も決まっていないと答えるとみな驚いた。どこにいても自分が最初にふわっといなくなった(愛すべき同僚たちもまた,数年後にその職場を飛び立つことを選んでいるというのが興味深い)。非正規の職も同じように年度の節目にふわっと辞めてしまうことが多かった。振り返ると必然だったように記憶が組み立てられてしまうが,決断はいつも「瞬間最大風速」的な瞬間で,言語化できるようなロジックはそこにはなかった。

『「移動文化」考』には,私自身が持つこの(愛すべき)フーテン癖に対する解像度を上げてくれる記述がたくさんある。序盤でハッとさせられたのは,「かれら(ベドウィン)は人間がひとつのところにじっとしているのは退行を意味すると感じているのである」という著者の分析だった。

…これはセム族の中に古くからあるものとつながっているようでもある。『旧約聖書』にも,荒野を放浪し,きよめられたもののみカナンの地に入れるという思想がみいだされる。いずれにしろ,うごくことによって浄化されるのだというおもいが,ふつふつとからだのなかにわいてくるようなところがあるようだ。

和辻哲郎の『風土』のように,地域・民族性によってそこにみられる世界観や精神,人間観を類型化する試みは多く存在するが,イスラームのそもそものはじまりにも「動の思想」がみられるという分析も腑に落ちる。イスラーム暦元年とされている「ヒジュラ」は,「聖遷」と訳される。

イスラーム暦は,…「うごいた」ということ,それ自体を記念して制定されている。

「うごく」ことを無条件に肯定的にとらえる視点があったら,日本社会にはどのような影響があるだろうか。この本の後半で著者は,日本文化にも「動」の思想があり,それを伊勢神宮の式年遷宮に見出している。

アラビア砂漠の遊牧民は,あらゆる条件が全て少しずつ悪くなったとしても,ちょっとだけテントを移すという事がある。式年遷宮とは比べものにはならないが,個人的なレベルでは経済効率があがるものでもなく,エネルギーも時間も費やすイベントである。

著者はそこまでして「うつす」理由として挙げられる様々なものをおいて,「うつす」「うごかす」事それ自体を重んじる思想があったのではないかと推測する。うつす,うごかすことが「あらたな感慨」,そして「再生の意識」を作り出す,という仮説である。これは不思議とスッと腑に落ちる感覚がある。いわゆる「近代化」という点からはただ非効率で非経済的に思えることでも,自然との共生を長期的に配慮すると,それは綿密に計画された持続可能な営みであることがわかるという。

なんであれ,「はやいこと」は,とにかくいいことになってきている。スピードへの陶酔感は,現代人にとりついてしまっているのかもしれない。

「時間」はかつてゆっくりとした幅を持つ「とき」であった。

ゆっくりということは,いそがないということだけではない。停滞していないということも,同時に意味する。すなわち,ながれがあるということである。

著者は,この「ゆっくり」という「動」は古代における日本にもみられ,国家権力が人々を「納税者」と位置付け,彼らにじっとしていてほしかったと望んだ後も,人々はかなり動いていたということに注目する(農民の土地に対する定着度は,中世に入り鎌倉時代でさえ,考えられているほど強くなかったということを,網野善彦をひいて取り上げている)。むしろそのような人々の「うごき」は中世に近づくにつれ強くなり,女性の移動も盛んだったという。移動や旅を盛んにした人々を尊ぶ姿勢も見られた(宮本常一『忘れられた日本人』)ということで,この点はヴァスコ=ダ=ガマの案内人であったアフマド=イブン=マージドのような知識をもつ「うごく」人々が「ムアッリム(師,知識をもつ人)」と呼ばれていたことに似ている。そして,「知識を求めること」が重視されているイスラームの思想が,『ハディース』の「知識を求めて旅する者は,帰ってくるまでアッラーの道にある」「知識を求めるためなら中国までも行け」に表れていることも興味深い(イブン=バットゥータのように本当に中国大陸まで足を運んだ者もいる)。

2025年にこの本を読んでいる私は,2020年からの世界的混乱により,移動が制限され,その一方で同時に場所に縛られない生き方がそれ以前よりも急速に拡大したことを経験した。この本では,エピローグとその一つ前の章で,「ホモ=モビリタス」としての人間のあり方に着目しており,まるでそれを30年近く前に予言していたような観察の鋭さがある。30年前に,もうすでに片倉氏はある種の「風」を感じていたのだろう。

21世紀はハイモビリティの時代

21世紀は,イスラーム世界がつとにやっていたような移動が,世界中で日常的になるであろう。「あたらしい遊牧民の時代」の到来である。国境をこえてうごくことがふつうになる,というより国家ができる前におこなってきた人びとのうごきがとり戻されるのだともいえる。

人間の生活空間は,「うごき」に応じたものになるであろう。今までの面的空間より,点と線の意味あいのほうが,クローズアップされるであろう。生活空間が小さくなるというのではなく,ネットワークのなかのどこかのむすびめが,うごきをもった線上のひとつの点とみなされ,点の上にいるときも線上にいるときも,どちらも生活空間,すなわち住まいであるということになる。自動車のなかなどは,れっきとした住まい空間として考えられるようになるだろう。先祖代々の家をまもるというような人は,すでにいなくなってきているが,引っ越しがおおくなるだろう。持ち家よりも賃貸という傾向も出てくるだろう。

生まれ育ったところで,人びとが共有していたものの考えかた,すなわち価値観は,移動したさきざきの価値観に影響されて,それぞれの個人が独特の価値観をもつようになるだろう。すなわち,ある地域に属した価値観といったものは相対的に少なくなり,人に属する価値観の方が問題になってくるであろう。

コメントを残す